ねばねば研究所・イメージ

こんにちは、ねばねば研究所管理人のMです。

夏野菜の定番であるオクラ、美味しいですよね。

ネバネバ食感が美味しく様々な料理で活躍します。

しかし、調理前の下処理で「がく」をどう扱えば良いか迷った経験はありませんか?

そもそもオクラのがくとはどの部分を指すのか、がくは何のためにあるのか、そしてオクラのがくを取る理由について疑問に思う方も多いでしょう。

取らないとどうなるのか、がくは本当に食べれるのか、生で食べるのは危険ではないか、といった不安を感じることもあります。

また、がくが黒く変色しているオクラは食べられるのか、下処理がめんどくさいと感じる方向けの簡単な方法はないか、など具体的な悩みも尽きません。

この記事ではオクラのがくに関するあらゆる疑問を解決します。

板ずりや塩もみの基本から、レンジを使った手軽な下処理の方法まで、美味しくオクラを食べるための知識を詳しく解説しますので、ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いです。

ポイント

- オクラのがくを取るべき本当の理由

- 包丁やピーラーを使った簡単な取り方

- レンジを活用した時短下処理テクニック

- がくが黒いなど傷んだオクラの見分け方

知っておきたいオクラのがくを取る理由

- オクラのがくとは?ヘタとの違いを解説

- そもそも、がくは何のためにある?

- オクラのがくを取らないとどうなる?

- オクラのがくは本当に食べれる?

- がくが黒いオクラは食べられる?

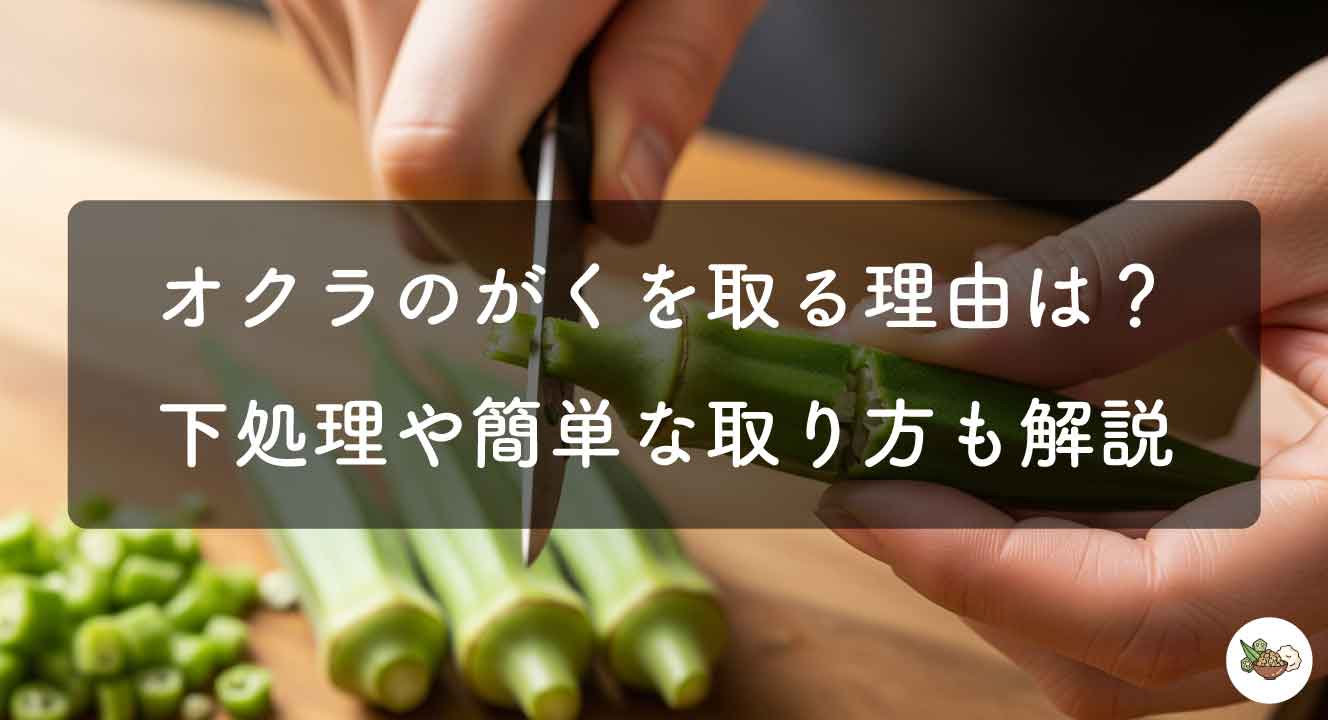

オクラのがくとは?ヘタとの違いを解説

ねばねば研究所・イメージ

オクラを調理する際によく聞く「がく」と「ヘタ」ですが、この二つの部分の違いを正確に知っていますか?

これらはどちらもオクラの頭の部分にありますが、それぞれ異なる役割を持っています。

まず、「ヘタ」はオクラが茎に繋がっていた一番先端の部分です。

スーパーで売られているオクラでは、このヘタの先端が黒っぽく硬くなっていることがあります。

一方で「がく」は、そのヘタのすぐ下にある実との境目の部分を指します。

よく見ると五角形や六角形の角ばった形をしており、ヘタと実を繋ぐ帽子のような役割をしています。

下処理では主にこの「がく」の硬い部分を薄く削り取ることが推奨されます。

ヘタとがくの見分け方

ヘタは「茎」の一部、がくは「実」の一部と考えると分かりやすいです。

調理の際は食べられる部分を多く残すためにも、ヘタの先端だけを切り落としがくは薄く剥くのがポイントになります。

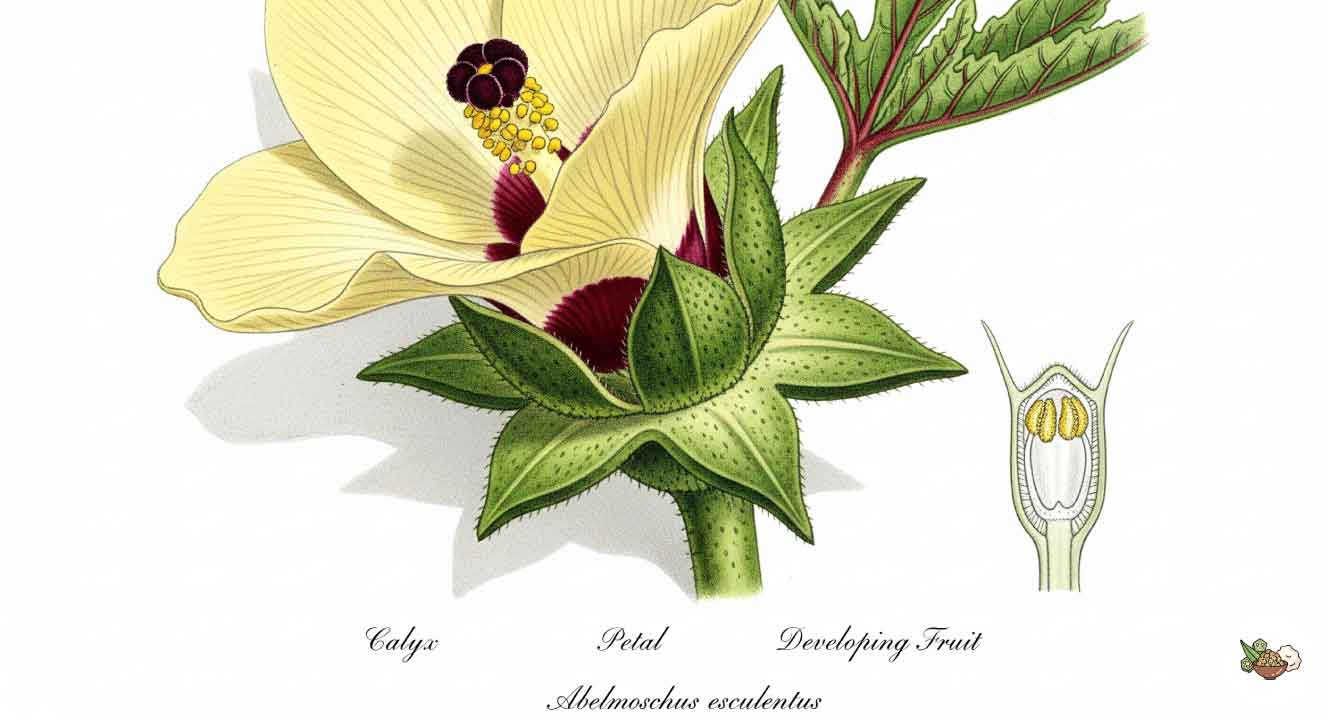

そもそも、がくは何のためにある?

ねばねば研究所・イメージ

私たちが普段食べているオクラの実がもともとは花の一部だったことを想像すると、がくの役割が理解しやすくなります。

植物における「がく」は、花のつぼみを一番外側で覆い、内部の繊細な花びらや雄しべ・雌しべを保護する重要な役割を担っています。

オクラも同様に美しい黄色の花を咲かせますが、そのつぼみの時期にはがくが優しく全体を包み込んで守っています。

花が咲いた後も、がくは花びらの根元を支える土台として機能します。

そして、花びらが散って実が成長していく過程でも、がくは実の根元に残り続けます。

つまり、私たちが目にするオクラのがくは実が小さく未熟だった頃にその成長を守っていた名残なのです。

オクラのがくを取らないとどうなる?

結論から言うと、オクラのがくを取らなくても食べることは可能で、体に害があるわけではありません。

しかし、がくを取らずに調理すると主に2つのデメリットがあります。

1. 口当たりが悪くなる

最大の理由は口当たりの悪さです。

前述の通り、がくは実を守るための部分なので組織が硬く筋張っています。

特にオクラを丸ごと天ぷらにしたり、茹でてそのまま食べるような料理の場合、がくが付いたままだと口の中に硬い筋が残り、せっかくのオクラの滑らかな食感を損なってしまいます。

2. 苦味やえぐみを感じることがある

がくの部分にはわずかながら苦味やえぐみが含まれていることがあります。

これは強い味ではありませんが、繊細な味付けの料理、例えばおひたしや和え物などでは料理全体の風味を邪魔してしまう可能性があります。

特に、苦味が苦手な小さなお子様にとっては食べにくさの原因になるかもしれません。

がくを取る最大のメリット

がくを丁寧に取り除くひと手間を加えることで、オクラ本来の甘みとネバネバ食感を最大限に楽しむことができます。

料理の仕上がりを格段に良くするためにも、下処理でがくを取ることをおすすめします。

オクラのがくは本当に食べれる?

「がくは硬いから取った方が良い」と聞くと「もしかして食べられない成分が含まれているのでは?」と心配になる方もいるかもしれません。

しかし、安心してください。

オクラのがくにはじゃがいもの芽に含まれるソラニンのような天然毒素は一切含まれていません。

そのため、食べても人体に害を及ぼすことはありません。

もし、下処理を忘れてがくが付いたまま調理してしまったり、食べてしまったりした場合でも、健康上の問題は全くないので心配は不要です。

あくまで「より美味しく食べるため」の下処理であり、必須の作業ではないと覚えておくと良いでしょう。

うっかりがくを取らずに調理してしまっても大丈夫!

ただ、取った方が断然美味しくなるので、ぜひ一手間かけてみてくださいね。

がくが黒いオクラは食べられる?

オクラのヘタやがくの部分が黒っぽく変色していると、傷んでいるのではないかと心配になりますよね。

しかし、黒くなっているからといって必ずしも食べられないわけではありません。

黒くなる主な原因

低温障害

オクラは暖かい地域で育つ野菜のため、寒さに弱い性質があります。

冷蔵庫で長期間保存するなど、冷やしすぎると低温障害を起こし、表面が黒ずんでしまうことがあります。

これは腐敗ではなく生理現象なので、異臭やぬめりがなければ食べても問題ありません。

酸化

流通の過程でついた小さな傷が空気に触れ、時間とともに酸化して黒っぽく変色することもあります。

りんごの切り口が茶色くなるのと同じ現象で、これも腐敗ではありません。

ポイント

以下のような状態のオクラは腐敗している可能性が高いため、食べるのは避けてください。

- カビ:表面に白や黒のフワフワしたカビが生えている。

- 異臭:酸っぱい臭いや、生ゴミのような不快な臭いがする。

- ぬめり:切っていないのに、表面全体が異常にぬるぬるしている。

- 溶けている:部分的に溶けていたり、茶色い液体が出ていたりする。

黒い部分が気になる場合は、その部分だけを少し厚めに削り取ってから調理すると良いでしょう。

ただし、少しでも「おかしいな」と感じたら無理に食べずに破棄しましょう。

実践編|オクラのがくを取る理由と下処理

ねばねば研究所・イメージ

- 簡単ながくの取り方の方法を2通り紹介

- めんどくさい人向け!ヘタごと切るのはNG?

- 下処理の基本!板ずり・塩もみのコツ

- 簡単な下処理はレンジでもできる?

- 生で食べるのは危険?正しい下処理とは

簡単ながくの取り方の方法を2通り紹介

オクラのがくは、包丁やピーラーを使えば誰でも簡単に取り除くことができます。

それぞれの方法をご紹介しますので、やりやすい方で試してみてください。

1. 包丁を使う方法

最も一般的な方法です。慣れるとスピーディーに処理できます。

手順

- まず、ヘタの先端の黒く硬い部分を包丁で薄く切り落とします。

- 次に、オクラを片手に持ち、がくの角ばっている部分に包丁の刃元を当てます。

- 鉛筆を削るような要領で、オクラをくるくると回しながら、がくの表面の硬い部分だけを薄く剥き取ります。

ポイントは、一度に厚く剥こうとせず、角を落とすように少しずつ剥くことです。

こうすることで、食べられる部分を無駄にすることがありません。

2. ピーラーを使う方法

包丁の扱いに慣れていない方や、一度にたくさんのオクラを処理する場合におすすめの方法です。

手順

- 包丁を使う方法と同様に、ヘタの先端を切り落とします。

- オクラをまな板の上に置きます。

- がくの部分にピーラーの刃を当て、オクラを向こう側に転がすようにすると、がくが薄く剥けます。

オクラが柔らかいと少し剥きにくい場合もありますが、安全に作業できるのが大きなメリットです。

めんどくさい人向け!ヘタごと切るのはNG?

「がくを剥くのはめんどくさいから、ヘタごとザックリ切り落としたい」と思う方もいるかもしれません。

もちろん、ヘタごと切り落としても食べる分には問題ありませんが、いくつかのデメリットがあることを知っておきましょう。

ヘタごと切り落とすデメリット

- 水っぽくなる:茹でる前に切り口を大きく作ってしまうと、そこからお湯が入り込み、オクラが水っぽくなってしまいます。

- 栄養が流出する:オクラに含まれるビタミンCなどの水溶性の栄養素が、切り口からお湯に溶け出てしまいます。

- 見た目が悪くなる:特に丸ごと使う料理の場合、切り口から中の種やネバネバ成分が出てしまい、仕上がりの見た目が損なわれることがあります。

- 食べられる部分が減る:ヘタのギリギリまで食べられるのに、大きく切り落とすことで可食部を捨ててしまうことになります。

これらの理由から、特にオクラを丸ごと茹でたり加熱したりする場合はヘタの先端だけを落とし、がくを剥く方法がおすすめです。

この一手間がオクラを美味しく食べるための重要なポイントになります。

下処理の基本!板ずり・塩もみのコツ

ねばねば研究所・イメージ

がくの処理と並行して行いたいのが「板ずり(塩もみ)」です。

オクラの表面には細かいうぶ毛が生えており、これを取り除くことで料理の仕上がりが格段に良くなります。

板ずりをする目的とメリット

- 口当たりを良くする:うぶ毛を取り除くことで舌触りがなめらかになります。

- 色鮮やかに仕上げる:塩でこすることで表面に細かな傷がつき、茹でた時に鮮やかな緑色に仕上がります。

- 味が染み込みやすくなる:表面の傷から調味料が入りやすくなり、味がなじみやすくなります。

板ずりの基本的な手順

- オクラを水でさっと洗い、水気を軽く切ります。

- まな板の上にオクラを置き、塩を適量(オクラ5〜6本に対して小さじ1/2程度)振りかけます。

- 手のひらで軽く押さえながら、まな板の上でゴロゴロと前後に転がします。

オクラが1〜2本の場合は、まな板を使わずに直接手に塩を取り、指で優しくこすり合わせる「塩もみ」でも同様の効果が得られます。

塩茹でにする場合は、板ずりで使った塩を洗い流さず、そのままお湯に入れてOKです。

下味もついて一石二鳥です。

簡単な下処理はレンジでもできる?

「お湯を沸かすのも面倒…」という方には、電子レンジを使った下処理がおすすめです。

火を使わずに手軽に加熱できるのが魅力です。

レンジで下処理するメリット

- お湯を沸かす手間が省け、時短になる。

- 茹でるよりも栄養素の流出が少ないとされる。

- オクラ自体の味が濃く感じられる。

レンジを使った下処理の手順

- 板ずりまでの下処理を済ませたオクラを用意します。

- 破裂を防ぐため、包丁で数カ所に浅い切り込みを入れるか、フォークや爪楊枝で穴をあけます。

- 耐熱皿にオクラを重ならないように並べ、ふんわりとラップをかけます。

- 電子レンジ(600W)で加熱します。加熱時間の目安は、オクラ5本あたり約40秒~1分です。

- 加熱後、すぐに冷水に取るか、ザルに広げて冷まします。

レンジ調理の注意点

レンジ加熱は茹でる場合に比べて加熱ムラが起きやすかったり、オクラ特有のえぐみや苦味が少し強く感じられたりすることがあります。

加熱時間はお使いの機種やオクラの太さによって調整してください。

また、加熱後のオクラをごま油など少量の油と和えると苦味がマイルドになり食べやすくなります。

生で食べるのは危険?正しい下処理とは

ねばねば研究所・イメージ

オクラは加熱して食べるイメージが強いかもしれませんが、実は新鮮なものであれば生でも美味しく食べられます。

生食ならではのポリポリとした食感と、より強い粘り気を楽しむことができます。

生で食べることに危険性はありませんが、2点ほど注意したいことがあります。

- 消化への配慮:オクラには食物繊維が豊富に含まれています。生の状態だと加熱したものより消化に時間がかかることがあるため、一度にたくさん食べ過ぎると胃腸に負担がかかる場合があります。

- 衛生面:表面に汚れや雑菌が付いている可能性もゼロではないため、下処理は丁寧に行いましょう。

生で食べるための正しい下処理手順

- しっかり水洗い:流水で表面の汚れを丁寧に洗い流します。

- がくとヘタの処理:これまで紹介した方法で、がくの硬い部分を剥き、ヘタの先端を切り落とします。

- 念入りに板ずり:うぶ毛が口に残ると食感が悪いので、塩でしっかりと板ずりをします。

- 塩を洗い流す:板ずりで使った塩を、再度流水で綺麗に洗い流して完了です。

この下処理をすればあとは薄切りや細かく刻んで、納豆や和え物、サラダのトッピングなどに活用できます。

ぜひ新鮮なオクラが手に入った際は試してみてください。

採れたての新鮮なオクラなら生食が一番美味しいかもしれません!

ポリポリ食感がやみつきになりますよ。

まとめ|オクラのがくを取る理由と下処理

まとめ

- オクラのがくはヘタと実の間の角ばった部分

- がくは実を守る役割があり硬く筋っぽい

- がくを取る一番の理由は口当たりを良くするため

- がくには僅かな苦味やえぐみがある場合がある

- がくは食べても害はなく毒素も含まれていない

- がくが黒い原因は低温障害や酸化が多く腐敗でなければ食べられる

- 腐敗はカビ・異臭・ぬめりなどで見分ける

- がくの取り方は包丁で剥くかピーラーで削るのが簡単

- ヘタごと切ると水っぽくなったり栄養が流出するデメリットがある

- 板ずり(塩もみ)はうぶ毛を取り色鮮やかに仕上げる効果がある

- 電子レンジを使えば下処理を時短できる

- レンジ加熱の際は破裂防止のために穴をあける

- オクラは正しい下処理をすれば生でも食べられる

- 生で食べる際は特に念入りな洗浄と板ずりを行う

- ひと手間かけることでオクラ本来の美味しさを最大限に引き出せる

オクラのがくを取る理由は、硬い筋や苦味を取り除き、口当たりを良くして本来の美味しさを最大限に引き出すためです。

この記事で解説した通り、がくは食べても害はありませんが、下処理のひと手間が料理の質を大きく左右します。

これまで面倒に感じていたかもしれませんが、包丁やピーラーを使った簡単な取り方、色鮮やかに仕上がる板ずりのコツを実践すればその違いに驚くはずです。

もうオクラの下処理で迷うことはありません。

ぜひ今日からこの方法を試して、ワンランク上の美味しいオクラ料理をご家庭で楽しんでみてください。